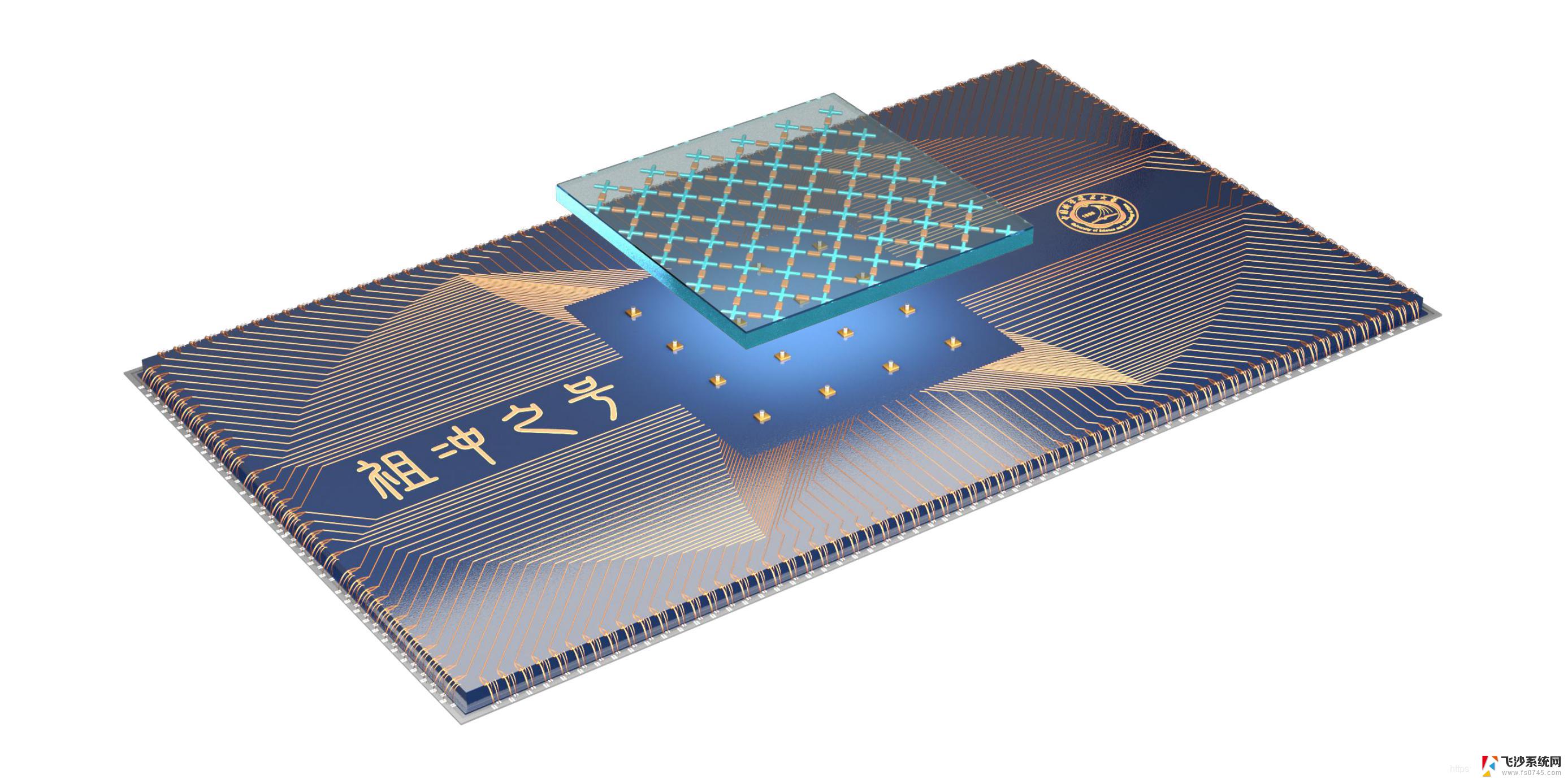

国产“CPU DCU”异构算力平台面世,颠覆传统算力模式

在新能源汽车领域,可精准模拟整车碰撞力学响应与电池热失控过程,为安全防护技术迭代提供数据支撑;在智慧建筑场景,通过百间房间并行仿真优化热舒适性与能耗平衡,推动绿色建筑设计从经验驱动转向数据驱动;在民用飞机研发中,实现起落架等关键部件多物理场耦合计算,为飞行稳定性与结构强度提供“技术护盾”。

重构汽车安全仿真逻辑

在新能源汽车产业爆发式增长的背后,整车碰撞与电池安全始终是悬在行业头顶的“达摩克利斯之剑”。传统物理碰撞试验成本高昂,且难以捕捉毫秒级的结构变形与热失控连锁反应,而计算机仿真技术的出现为解决这一难题提供了可能。海光信息的C86多核CPU与DCU异构平台,正在重塑这一领域的技术范式。

中国汽车工程学会新能源汽车分会李作力教授表示:“新能源汽车安全仿真对算力的要求极为严苛,既需要快速处理复杂的力学响应,又要精准模拟热失控过程。海光这套异构算力平台将仿真效率和精度提升到了新高度,为新能源汽车安全研发提供了强大的技术支撑,打破了以往在该领域对国外算力的依赖。”

海光信息相关负责人表示,当一辆电动车以60公里/小时的速度撞击刚性壁障时,车身结构的每一个焊点、电池包的每一片电芯都在经历复杂的力学响应。C86处理器凭借多核并行处理能力,可在LS-DYNA显式动力学仿真中快速拆解百万级网格单元的变形过程,其宽内存带宽设计则有效避免了数据频繁交换时的“拥堵”,确保大模型解算过程稳定流畅。

更关键的是,DCU的异构加速能力在此场景中展现出独特价值,它能同步承接电池热失控模拟中的大规模浮点计算任务,将原本需要72小时的全流程仿真压缩至24小时内完成,且温度场分布的分辨率提升30%,为工程师预判热失控风险提供了更精细的数字依据。

冯洋介绍,这种“算力跃升”带来的不仅是效率提升,更是安全标准的革新。通过搭载海光平台的仿真系统,在新车研发阶段就识别出电池包固定结构的潜在隐患,仅通过调整螺栓布局便将碰撞中的电池位移量减少40%,这一优化方案在后续物理试验中得到完美验证。

守护飞行器的每一次承压

民用飞机在起降与巡航过程中,起落架与机身蒙皮始终承受着极端复杂的力学考验,起飞时起落架的瞬时冲击力可达机身重量的5倍,万米高空的气动加热则使蒙皮温度骤升100℃以上。这些场景对仿真技术的多物理场耦合能力提出了严苛要求,而海光“CPU+DCU”的协同架构在此展现出强大的适应性。

在评估起落架疲劳寿命时,需要同时计算金属结构的应力应变、气动热传导以及材料蠕变效应。海光CPU的多核高频计算能力支撑起非结构网格的快速迭代,而DCU则专注于起落架关键部位的长时程精细分析。通过将应力集中点的计算步长缩短至微秒级,工程师首次发现了传统仿真中被忽略的 “应力波动现象”,据此优化的起落架寿命预测模型,使安全冗余度评估精度提升25%。

航空工业领域资深专家王兰研究员:“飞机结构的力学仿真关乎飞行安全,对算力的稳定性和精度要求极高。国产CPU+DCU平台在多物理场耦合计算上的表现令人惊喜,尤其是在起落架这类关键部件的应力分析上,为飞机设计提供了更可靠的依据,推动了我国航空工业仿真技术的进步。”

据了解,这种技术突破的背后是海光对工业软件生态的持续深耕。其自主研发的DTK工具链实现了与国际主流CAE软件的无缝兼容,确保科研人员无需改变使用习惯即可调用国产化算力,这种“平滑过渡”策略,为航空航天等高端领域的算力替代扫清了障碍。

让节能设计有据可依

在智慧建筑领域,力学与热力学的耦合仿真正成为绿色低碳发展的关键支撑。传统设计中,建筑师往往依赖经验判断建筑结构的通风与热舒适性,而海光算力平台正在将这种“经验主义”转化为精确的“数字科学”。

在长沙某超高层写字楼的设计过程中,工程师需要模拟夏季午后阳光照射下,建筑内部100间办公室的温度场分布与空气流动轨迹。海光高带宽CPU对Fluent软件的深度适配,使得百万网格规模的气流仿真得以高效运行。而DCU的FP64双精度计算能力,则精准捕捉到热桥效应在混凝土与钢结构连接处的传播规律,这种精度对于评估建筑能耗至关重要,细微的温度差异可能导致全年空调能耗相差15%以上。

中国建筑科学研究院智慧城市规划设计研究中心总工程师段祥明称:“智慧建筑的节能设计越来越依赖精准的仿真数据,海光算力平台在热舒适性和能耗优化仿真上的应用。让我们能在设计阶段就精准掌握建筑的热分布和通风情况,打破了以往凭经验设计的局限,为绿色建筑发展提供了有力的技术保障,其百间房间并行仿真的能力更是大幅提升了设计效率。”

此外,海光平台支持的百房间并行仿真能力,打破了传统单机单任务的局限。设计团队可同时对比10种不同开窗角度、8种空调出风口布局的节能效果,最终选择的优化方案使该建筑的夏季制冷能耗降低22%,印证了算力技术对绿色建筑设计的赋能价值。

从汽车安全到民用飞机安全,从节能建筑到工业仿真,中国科技工作者正在以自主可控的技术实力,填补一项项国产化算力在多物理场耦合领域的空白,更通过效率提升与精度革新,为各行业技术突破注入新动能,成为推动我国工业仿真领域高质量发展的坚实基石。